『二つの間に』-テキストとイメージが織りなす揺らぎと生成

加藤 道夫 Michio KATO

「牡牛のしるしは私の60歳代に現れた.この年代になると,人生は下降線かもしれない.しかし,さらに歳を重ねて,心臓,頭脳,内臓を活気づけるなら?(中略)新鮮さに満ち溢れ,晴れ晴れとしたこの年代にたどり着いて,ようやく人生に春が訪れる...生きる理由がよくわかる!」

1.70歳代を迎える決意

『二つの間に』の冒頭を飾るテキストは, 1957年に60歳代を終え70歳代に入らんとする彼が,人生でもう一花咲かせようという決意を示している.そして,その作品の末尾には,その制作時期について以下のように記している.「私は烏の絵を入れて署名と日付を入れた-ロクブリュンヌ・カップ・マルタン57年1月1日,2日」(テキスト・プレート,pl.15裏).これを受けて版画作品の多くが1957年から死の前年にあたる1964年にかけて制作された.「1957年から1964年にかけてこの作品を構成し彫った」(末尾のテキスト・プレート).

2.『二つの間に』の構成

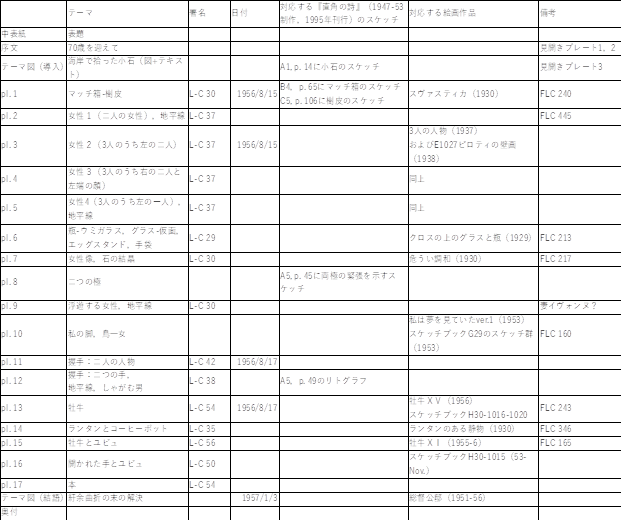

『二つのイメージ』は,表題を記した中表紙プレートに始まり,3枚の二つ折りの見開きプレートを挟んで,17組の版画プレートとテキスト・プレートが続く.17組のテキスト・プレートの左には,それぞれのプレート・ナンバーを記した耳が付けられ,折りたたんで版画プレートを挟み込むようになっている.さらに, 1枚の図を含むテキスト・プレートを挟んで,末尾に活字印刷の奥付のプレートがつけられている(表1).

冒頭の3枚の見開きプレートの最初の2枚は序文にあたる.テキスト・プレート15の裏面から17にかけて記されたテキストは結語にあたる.さらに,冒頭の見開きプレートの3枚目の左ページとテキスト・プレート17の裏面には,「二つ」の共存を象徴する二つの図が描かれている.前者では小石に刻まれた交わることのない二本の平行線,後者ではパルテノン神殿とそのペディメントを反転した建物(おそらくチャンディガールの高等法院)が「二つ」を示している.

3.版画作品の制作プロセス

すでに述べたようにこの作品の制作時期について「1957年1月1日,2日」と「1957年から64年にかけて」という二つの記述が共存する.これだけでも奇妙だが,版画作品に刻まれた日付を詳細に観察すると制作プロセスの想定がさらに複雑になる.まず版画群の多くには,「L-C**」という書式で1929年から1956年にわたる年代が刷り込まれている.そのばらつきは,ロードイド版作成の下になった作品の制作年を示すと考えて差し支えないだろう.しかし,4枚の版画には以下のように56年8月の日付が加えられている.

版画プレート1,3:56年8月15日

版画プレート11,13:56年8月17日

さらに奇妙な点がある.テキスト・プレート14の裏面には18枚彫ったと記されるのに,版画プレートは17枚しか存在しない.

以上の事実を踏まえて,その制作プロセスを想像するなら,次のようになる.

彼は 1956年の8月に4枚の版画作品を制作していた.そして,テキスト・プレート15の末尾に記される翌57年の冒頭でこの版画集の制作を決意し,テキスト・プレート15までのテキストを記した.この時点でテキストはいったん完結し,18枚の版画を制作する予定だった.

その後,1964年にかけて版画を制作するものの,前年の4枚の版画を含めても計17枚にとどまった.そして,テキスト・プレート16以降が追加された.制作時期に関して複数の記載があるのはそのためである.作品の後半においてテキスト・プレートと版画プレートが1対1対応しないのも,このような順序でテキストと版画が制作されたためと考えられる.結果として,この制作プロセスが,詩文テキストと版画イメージという「二つの間に」複雑な関連付けを生み出すことになった.以下では,その点を検証したい.

表1 『二つの間に』の構成

4.画家としての回想録

振り返るなら,造形芸術家としての地位を確立して以降,ル・コルビュジエは10年ごとに自らの活動を総括してきた.

50歳代を迎える1937年には,1923年以来控えていた絵画作品の展示を含む本格的展覧会を準備し,翌1938年にパリとチューリッヒで建築と絵画を含む造形芸術展を開催する.それは,スイス生まれの彼にとっての凱旋帰国展ともなった.

60歳代を迎える1947年には,それまでの彼の絵画と建築にまたがる創作活動を総括する書籍『空間の新しい世界』を執筆し,翌1948年に刊行している.さらに『直角の詩』が,1947年から1953年にかけて制作され,1955年に刊行された.同書は,環境,精神,肉体,融合,性格,贈り物(開いた手),道具の7つの章からなる計19枚のカラー・リトグラフと挿絵を含む詩文から構成される誌画集で,彼の世界観,芸術観の集大成といえる作品となった.

そして,70歳を迎えるにあたって『二つの間に』が制作された.それは,画家ル・コルビュジエが版画を通じて自らの過去を振り返る自伝であり,1920年代末に始まる画家ル・コルビュジエの生涯が詩文と版画作品によって回想されている.

pl.1←《スヴァスティカ》1930.

pl.3-5←《3人の人物》1937

pl.6←《クロスの上のグラスと瓶》1929

pl.7←《危うい調和》1930

pl.10←《私は夢を見ていたver.1》1953

pl.13←《牡牛ⅩⅤ》1956

pl.14←《ランタンのある静物》1930

pl.15←《牡牛ⅩⅠ》1955-6.

これを含めて『二つの間に』のテキストと版画で回帰するイメージ群は,1929年に遡る解体されたマッチ箱や変形されたグラスや瓶,同時期に油彩画のモチーフに加わった〈詩的感動を喚起するオブジェ〉と呼ばれる小石や樹皮,追いかけるように禁止を解かれ復活した〈女性〉イメージに留まらない.空っぽの手袋を経て二者の結合を象徴する握手,第2次世界大戦後に誕生した<牡牛>のイメージやユビュ,開かれた手へと広がっている.中でも戦後のイメージは,いずれも独自のシルエットを持って誕生し,その後に彼の絵画作品で反復されることになる.付け加えるなら,版画プレート2,5,9,12に描かれた地平線も見逃せない.それは,彼が形成期に遭遇し至上の建築とみなしたアクロポリスあるいはパルテノン神殿に見出した幾何学的秩序の象徴である.

1928年以前の絵画作品はなぜ入らないのだろうか?画家として振り返るなら,ル・コルビュジエことジャンヌレは,1918年にオーギュスト・ペレの紹介で知り合った友人アメデ・オザンファンと共に『キュビスム以後』を刊行し,ピュリスムを宣言した.併せてギャルリ・トマで二人展を開いた.その後,1921年のギャルリ・ドリュエで2回目の二人展を開催する.そして,1922年と1923年の独立サロン出展を経て,1923年のレフォール・モデルヌでの大規模な展覧会以降しばらく展覧会への出展を控えるようになった.このころから彼は徐々にピュリスムから離れていき,1925年におけるオザンファンとの別れ以降,より積極的に独自のスタイルの確立を模索した.そして, 1928年頃から絵画作品にも「ル・コルビュジエ」と署名するようになった.ただし,1928年時点では《猫を抱いた女性》(FLC 85)などいくつかの作品に「ジャンヌレ」と署名された作品が併存する.絵画作品すべてにル・コルビュジエと署名するようになるのは 1929年からである.つまり,『二つの間に』で回想される作品群は,ピュリスムから完全に脱した画家ル・コルビュジエの作品群ということになる.

5.テキスト・プレート群と版画プレート群が織りなす関係:対位法へ

あらためて『二つの間に』の構成を注視するなら,表題に託された「(二つの間にの)関連付け」の複数性がこの詩画集の構成意図の一つであるように思われる.なぜなら,テキスト・プレートと版画プレートが,さまざまな形で関連付けられて全体が構成されているからである.

多くの場合にテキストと版画の関連付けを担っているのが,直前のプレートの裏面に記されたテキストである.例えば,テーマ図を描いた二つ折り見開きプレートの裏面のテキストは,次の版画プレート1の説明になっている.そして,テキスト・プレート1の表面における版画プレート1の説明へと連なってゆく.同様に,テキスト・プレート1の裏面は次の版画プレート2の版画プレートの説明となっており,テキスト・プレート2の表面における説明に連なる.この場合,読者は前の番号が記されたテキストを読み,次の番号の版画プレートを挟んで,その番号のテキストを読むことになる.すなわちテキストと版画を行ったり来たりしながら作品と出合う体験を強いられる.

他のケースではテキスト・プレートと版画プレートとの関係はより複雑になる.例えば,テキスト・プレート3の裏面の「一つの頭が切り離されて」からテキスト・プレート4の表面の「・・・すっぽりと収まりにいく」というテキストは,版画プレート4から5を説明する一つのまとまったテキストを構成しており,先にある版画プレート5までのまとまりを先行して説明している.さらに,テキスト・プレート14の裏面に始まり15の表面から裏面へと続くテキスト・プレート群も,一つのまとまりをなして,牡牛,ユビュ,開かれた手の出現にいたるプロセスを記している.遅れて,版画プレート15,16がこれまた一つのまとまりとなって,その出現を伝えることになる.このケースでは,版画プレート16を説明するはずのテキスト・プレート16の表面にはもはやテキストは存在せず,青い不定形の図形が刷り込まれるのみである.これらのケースでは,読者はテキストと版画の間をより複雑に行ったり来たりすることが強いられる.こうした版画プレートとテキスト・プレートに微妙なずれを埋めこむ手法は,彼が建築デザインにおいて対位法と呼んだ二つのレイヤーの重なりに通じるものがある.

6.図的イメージが織りなす離散的な連鎖

「二つの間に」に描き込まれた図的イメージの関係に着目するなら,それらは他のイメージと順序を飛び越えて関連付けられており,文字テキストに固有な線的な連鎖というより離散的な連鎖に基づく一つのネットワークを作り上げている.例えば,冒頭の二本線が刻まれた小石の図は,末尾の「蛇行の末の解決」と題されたテーマ図と関連付けられ,末尾に記された「二つの・・・であることが必要だ」という結語の伏線となっている.また,中表紙の上部に描かれた「牡牛のしるし」は冒頭のテキストに現れるだけでなく,pl.13, pl.15の牡牛を主題とする版画に加えて,「蛇行の末の解決」と題される末尾のテーマ図にも反復される.さらには,pl. 6の空っぽの手袋に始まる手の描出は,pl.11, pl.12 における握手を主題とする版画作品を通じて,末尾の「開かれた手」へと連鎖していく.

こうしたイメージのネットワークが初めて意識的に用いられたのは60歳代に制作された『直角の詩』と思われる.そこでは,諸イメージが「イコノスタシス」と呼ばれる厳格な図式によってその全体構成と論理構成が体系化されていた.

ところが,この版画集にはイコノスタシスのような体系は存在しない.むしろ,諸イメージが生み出す予期せぬ連想によって関連付けられているといえるだろう.

7.版画プレートが関連付けるさまざまな「二つ」

7.1.さまざまな二者

本版画集に内在する時間に着目するなら,過去の作品への回帰という形式で,過去と現在あるいは未来という時間の複数性を含んでいる.

二者性という観点からさらに観察するなら,「私は夢を見ていた」と記された版画とテキストに見られる夢とうつつという対立に加えて,ヨーロッパとアジアという二つの場所の対立が埋め込まれている.

さらに,版画の下になった絵画作品内にも二つの間にの関係が存在する.ここでは,一例のみを挙げておこう.1929年という年代が記された版画プレート6の下になった作品は,《クロスの上のグラスと瓶》(FLC 213)と考えられる.同作品はピュリスム絵画の延長上にある静物画《紫のサイコロとバラ色の瓶》(FLC 330)を発展させたものだった.そこでは,ピュリスム絵画のモチーフとされた〈オブジェ・ティプ〉と呼ばれる瓶やグラスの形状はゆがみ,瓶をウミガラスに見立てた瓶—ウミガラスやグラスを仮面に見立てたグラス-仮面が描かれている.いずれも一つの形状に複数のイメージ重ねられたダブル・イメージとなっている.ここではピュリスムが目指した単一の普遍性を象徴する〈オブジェ・ティプ〉が両義化されている.つまり,〈一つ〉から〈二つ〉へと転移しているのだ.

7.2.版画に託された造形原理の転換

本版画集に反復されたル・コルビュジエの絵画モチーフを振り返りつつ,版画プレートを見直すなら,その画像イメージの内に両義的な造形原理が孕まれていることに気づかざるを得ない.こうした観点から,画家ル・コルビュジエを振り返ってみよう.

まず,ル・コルビュジエこと若きジャンヌレが形成期に地元のラ・ショー=ド=フォンの工芸学校で受けた装飾教育にも両義性に向かう兆しを読み取ることができる.彼はラスキンを信奉する師レプラトゥニエの指導の下で,自然のデッサンを通じて幾何学という秩序を発見し,それを装飾デザインに応用するという教育を受けた.その造形原理には,自然に内在する不定の形状の観察と幾何学の発見という両義性を読み取ることができる.

30歳代にあたるピュリスムの時代には,彼の造形原理は両義的な自然から機械を範とする幾何学へと一元化するように見える.しかし,彼は『レスプリ・ヌーヴォー』25号(1924年7月)に「機械の教訓」を発表し,かつて自然に見出した完全さを機械の内に再発見したと述べている.そこにはかつての自然と機械の対立は見られず,自然=機械という定式化による両義的同一性を読み取ることができるだろう.

そして,ピュリスムの時代を経て 40歳代以降には画家ル・コルビュジエを名乗るようになった.この年代の絵画では,〈詩的感動を喚起するオブジェ〉と呼ばれる貝殻,小石,骨や木の皮などが絵画モチーフとして導入された.そして,それらが,ピュリスム絵画のモチーフである〈オブジェ・ティプ〉と呼ばれるグラスや瓶などの機械を範とする量産品と共存するようになった.そこでは,〈オブジェ・ティプ〉は解体と影による平面化を契機として,あるいは歪みを通じて〈詩的感動を伴うオブジェ〉と類似した輪郭線を持つようになる.その結果,マッチ箱が樹皮に,瓶がウミガラスに,溝付のグラスが仮面という異なるイメージと交替可能になる.すなわち,輪郭線の類似性を契機として,複合イメージが生成されて交替可能な両義性を持つようになった.

追いかけるように絵画対象に組み入れられた〈女性〉イメージも同様である.この時期の〈女性〉イメージは,多くの場合デフォルメされ〈詩的感動を伴うオブジェ〉と輪郭線の明快な差異は見られなくなる.そして,『直角の詩』のC5(肉体の5)に添えられたデッサンにおいて,<女性>イメージは 男性を含意する<牡牛>イメージと輪郭線を共有するに至った.これも対立するイメージが単一のイメージに還元されることなく,交互に立ち現れることが可能なダブル・イメージといえるだろう.

以上のような,類似した輪郭線を持つイメージが喚起するのは,不定形な自然の対象とこれに対立する規格化された量産品という幾何学的対象,あるいは男性と女性という対立する「二つ」のイメージの共存である.

こうした共存が彼にとって重要なのは,起源を異にする二者が,新たな何かを生み出す契機となることである.版画プレート7の導入となるテキスト・プレート6の裏面に見られる「錬金術」という言葉がこれに対応する生成原理を示している.

8.結び:唯一の普遍の追及から共存そして生成原理へ

『二つの間に』はインドという異文化との接触を通じて,彼が体得した新たな世界観の表明でもあると思われる.末尾のテキスト・プレートの裏面に描かれたテーマ図における「否」と記されたパルテノン神殿を想起させるファサードと「是」と記されたチャンディガールの高等法院と考えられるファサードが彼の転換を象徴している.この転換を裏付けるように彼はインドでこう語っている.「もはやアクロポリスに行く必要はない.すべてがここ(サルケジ・ローザ)にあるから」.

振り返るなら,彼は1911年の東方旅行で出会って以来,パルテノン神殿を普遍の対象と理解し,目指すべき目標としてきた.したがって,インドにおけるパルテノン神殿への執着からの解放は,普遍への一元化を目指す近代建築家と考えるル・コルビュジエ像の転換を迫るものでもある.

30歳代にあたるピュリスムの時代,ル・コルビュジエことジャンヌレは,ボザールに代表される旧態以前としたアカデミズムあるいは既成の価値に安住する既成勢力を否定し,諸芸術の革新を唱えた.それだけではない.彼は,レプラトゥニエやオーギュスト・ペレなどのかつての師やアメデ・オザンファンなど志を共有した人物を否定しながら,自己拡大を続けた.そこには,他者の吸収という形での徹底した自己への一元化を読み取ることができる.

加えて,彼の70余年にわたる人生を振り返るなら,多くの師との出会いと別れがあり,所員の多くも彼の許を離れていった.彼はその経緯を1959年のスケッチブックN58-405の片隅に年表風に図式化している.判読しにくい部分もあるが次のように読める.

「1907-08-17レプラトゥニエ,1908-17ペレ, 1917-1921連合アトリエ,ボルナン,デュボワ,1921-1925オザンファン,1939ピエール・ジャンヌレ,1956ヴォグ[ヴォジャンスキー]1959,ナツメヤシ[弟子たち:メゾニエ,クセナキス,トビト]」([ ]内筆者挿入).年号の多くは別れの年を示しているように思われる.すなわち,レプラトゥニエ,ペレとは1917年,連合アトリエのメンバーとは1921年,オザンファンとは1925年,ピエール・ジャンヌレとは1939年(その後,インドで再共同),ヴォジャンスキーとは1956年(独立して事務所設立,58年まで協力),メゾニエらの弟子たちとは1959年に別れがあった.付け加えるなら,彼の70歳の誕生日の直前に最愛の妻イヴォンヌにも先立たれた.

インドでの経験に加えて,こうした別れの累積に伴う孤立も転換のきっかけの一つなのであろうか.版画制作に入ってから付け加えられたと想定されるテキストの末尾には以下のように記される.

「関係 |情け深い

|あるいは

|無情な

複数の極が必要だ.

複数の岸が必要だ.

二つの・・・であることが必要だ...

すべてはふたつの群れの間でしか生じない,あるいは我々ふたり、

あるいは二者の間でしか」.

そこでは他者の自己への一元化あるいは対立する二者の弁証法的止揚が否定され,情け深かろうと(同一化へ向かう他者),無情(対立する他者)であろうと,他者を消し去ることなく,他者との関係を保ち続けることが要請されているように思われる.そこには他者との対立はあっても排除や吸収による一元化は存在しない.むしろ一者化を避けるために,対立する他者が要請され続けるのだ.

パルテノン神殿に代表される唯一の普遍を目指すことなく,あえて二者の間に自らを置き続けること,それは彼が自らの実体験を通じて獲得した境地だった.それこそが自己変革を促し,さまざまな生成の要因にもなりうる.『二つの間に』の末尾に記された一元化からの転換,ここには,近代の終わりを迎えるわれわれが学ぶべき真の共生のモデルが存在するといえるだろう.