Le Corbusier “UNBUILD”

実現しなかったプロジェクト

ル・コルビュジエは多くの建築作品を残しましたが、その陰には何倍もの実現に至らなかったプロジェクトがありました。もし実現していたら、どうなっていただろう、と興味がわく提案がたくさんあります。そこで、残された資料を元にそれらのプロジェクトを3DCGで制作し、紹介してまいります。

《国立西洋美術館》初期案

《国立西洋美術館》は、ル・コルビュジエの基本設計をもとに彼の弟子たちー前川國男、坂倉準三、吉阪隆正などーが協力して作り上げた日本唯一の作品で、2016年にユネスコの「世界文化遺産」に登録されました。

第二次世界大戦後、フランス国内の倉庫に留め置かれたままになっていた、松方正義氏によるヨーロッパの名画を中心とした美術作品のコレクションを、日本に返還する条件として、作品を保管・展示するための「フランス美術館」の建設がフランス政府から求められました。そこで、設計者として白羽の矢が立ったのがル・コルビュジエで、彼は1955年に来日しアイデアをまとめました。

彼は美術館を1棟建てるだけでなく、劇場や企画展示館などを含めた総合的な文化センターを作ろうと提案しました。今回は、実現しなかった、この最初の提案を3DCGで制作いたしました。

実際にこれらの施設が実現していたら、上野の森はどのようになっていたでしょう。想像を膨らませながらご覧ください。

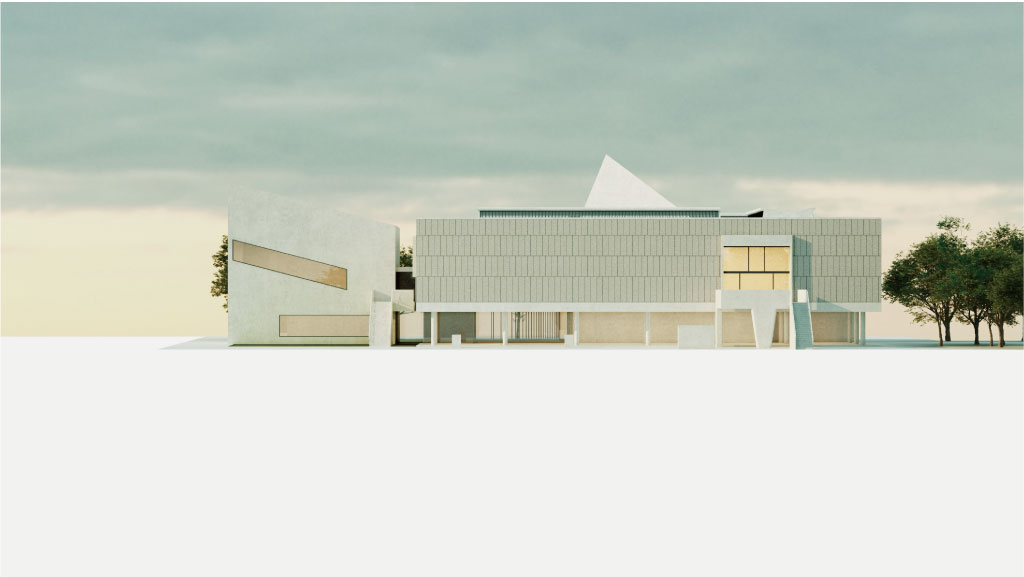

全景

ル・コルビュジエは小高い上野の丘に《国立西洋美術館》の建設を依頼されますが、提示された敷地の範囲を無視して、現在《東部公園緑地事務所》が建っているあたり(美術館と線路の間)に劇場《不思議の箱》を、《東京文化会館》前の道路部分に《企画展示館》を建てようと計画しました。

美術館

ル・コルビュジエは、現在の《国立西洋美術館》の建物は、松方コレクションの保管と展示を行う、いわゆる「常設展」のための美術館と位置づけていました。

そこで彼は、ピロティで持ち上げられた美術館の中心部に入り、吹抜けとした中央のホールからスロープで2階展示室に上がり、ぐるっと回遊しながら鑑賞する、「無限成長美術館」のコンセプトによって計画がすすめられました。

現在、美術館1階のロビー部分は大部分がガラスによって覆われ、ピロティの「脚」部分はエントランス横のベンチが並ぶ部分を除くと、ほとんどが屋内に入っていますが、ル・コルビュジエの案では1階の半分程度は開放された半屋外の展示スペースとなっており、扉を入るとそこはすぐに美術館の中心部、吹抜けのある「19世紀ホール」となっていました。

オープン当時の写真を見ると、ピロティの脚が並ぶ、半屋外のエリアには多くの彫刻作品が展示されていた様子が窺えます。

講堂・図書室

美術館の西側には付随して、渡り廊下でつながった《講堂・図書室》を設けることを検討していました。つまり、《国立西洋美術館》は「無限成長美術館」のコンセプトのもとに考えられていましたが、横に講堂を置くということは、それ以上「無限成長」できないため、初めから完結した建物として計画していたということになります。敷地がそれほど大きくないことを実際に見て、拡大するには無理があると理解したのでしょうし、そもそも松方コレクションはこれ以上増えることが無いため、拡大する必要はないと判断したのでしょう。

この《講堂・図書室》案は、「後年増築する」ということになったため、計画の途中で取り下げられました。実際、開館から5年経った1964年、当初のル・コルビュジエの計画を踏まえ、坂倉準三の設計によって本館の西側に講堂が増築されましたが、そのフォルムやプランはル・コルビュジエの案とは異なります。この《講堂》は、その後30年余り使われましたが、前庭の地下に《企画展示館》を増築するにあたり、取り壊されました。同じ場所に現在は荷捌き場と執務室が入る建物が新たに建てられています。

企画展示館

美術館の前庭をはさんで南側にあるのが《企画展示館》です。美術館の本館を常設展示館とすることから、企画展を開催するための施設として提案されました。実現できなかった《アーレンバーグの美術館》やル・コルビュジエの没後に完成した《ル・コルビュジエ・センター(人間の家)》と同様、四角い塊のような建物の上をパラソル状の屋根が覆っています。屋根が全体を覆うこのスタイルは1930年代のパビリオン建築以来、ル・コルビュジエが繰り返し提示し続けてきたものです。たとえば、1938年のリエージュ(ベルギー)での博覧会では川沿いの敷地に大屋根をかけて、その下に回遊式のパビリオンを計画しています。

不思議の箱

《不思議の箱》と名付けられたこの四角い建物は劇場です。屋内には一般的な劇場同様、ステージがあり、そこに向かって階段状の客席が設けられています。劇場の外には、四角いステージが設けられた大きな水盤があり、これを取り囲むように、半円形の観客席が設置されています。すり鉢状の観客席と舞台の形状は、古代ギリシャの屋外劇場を思わせます。

この劇場が面白いのは、水上ステージに面した劇場の壁面が、巨大な引き戸となっていて開閉できることです。つまり、巨大引き戸が開くと、水上ステージと屋内ステージが一体となり、屋外と屋内の観客席の両側からステージを観ることができる仕掛けとなっているのです。ル・コルビュジエはこの劇場のアイデアを気に入っており、何度も提案していますが、結局実現したものは一つもありませんでした。

配置

大きな敷地のなかに《美術館(常設展用)》《企画展示館》《劇場》の施設が、独立して配置されています。中央の中庭をはさんで置かれた3つの施設は、個々が同じような密度をもった建物として存在感を発揮しています。それぞれル・コルビュジエが繰り返し提案しつづけた文化施設のプロトタイプです。

ル・コルビュジエが提案したにもかかわらず、最終的に《美術館》だけしか建設できなかったのは残念でしたが、ーそもそも美術館しか依頼されていなかったのですがー、ル・コルビュジエの弟子前川國男による《東京文化会館》が目の前に建設され、その後も上野の山にいくつもの美術館が建てられたのは、単体の美術館だけでなく、いくつもの文化施設が集合した文化の中心地を夢見たル・コルビュジエの遺志が受け継がれていると考えられるでしょう。